車検ステッカーの貼り方と位置についての新しい記事は下記に書いています。

2023年7月3日以降、ステッカーの貼る位置が変わりますので注意してください。このことも上記の記事に書いています。

検査標章(車検ステッカー)の貼り方について

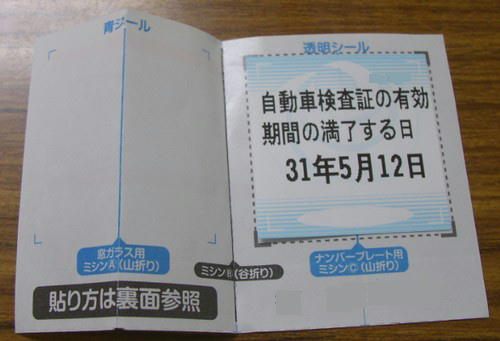

平成29年(2017年)、検査標章(車検ステッカー)の様式が変わりました。

様式の変更というより、検査標章(車検ステッカー)のデザインの変更です。

初回は3年後、2回目以降は2年ごとに車検があるわけですが、そのたびにステッカーの貼り方には悩まされます。

貼り方は同じなのですが、2年前のことなんて覚えていないですよね。

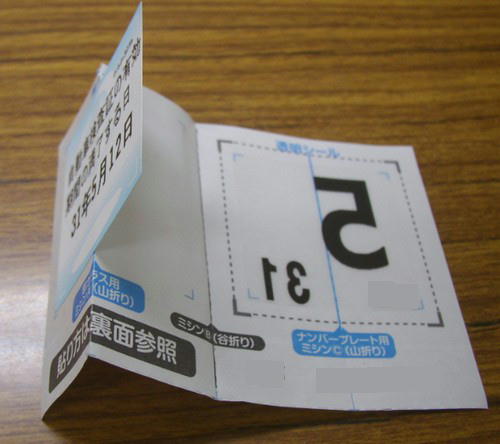

裏面に貼り方が図入りで書かれていますが、不鮮明で、字も細かいのでよくわかりません。

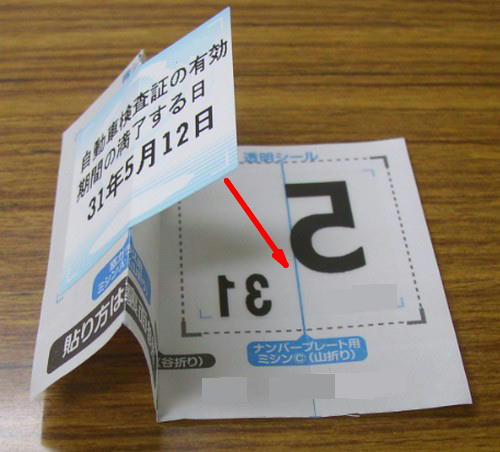

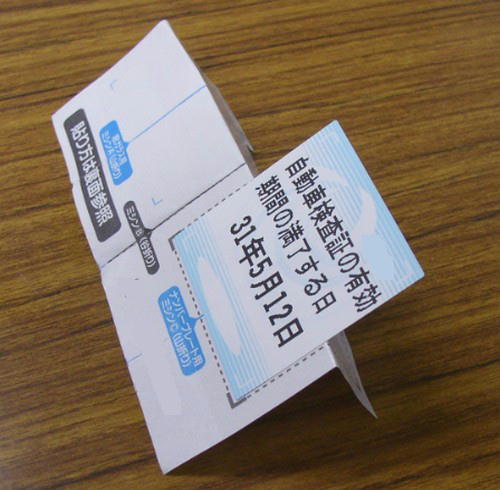

ということで、ステッカーの貼り方を写真で記録しておくことにしました。

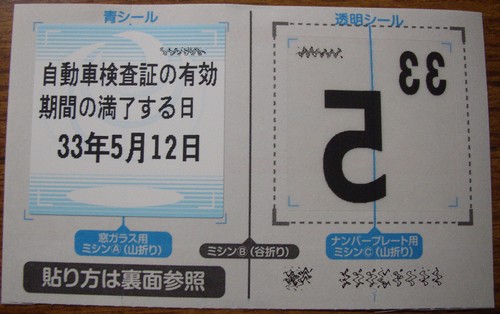

青シール(左)を窓ガラス用ミシンA(山折り)と書かれているところまではがします。

窓ガラス用ミシンA(山折り)と書かれている線で山折りにします。

ミシン目B(台紙の真ん中)で折り曲げ、青シール(左)を透明シール(右)に貼り付けます。

台紙の残りの左側をはがして、透明シール側(右)に重ねて貼り付けます。

あとは台紙からステッカーをはがして、室内側のフロントガラスに貼るだけ。

台紙から全部はがさずに、写真のように半分くらいで山折りにし、フロントガラスに貼って外からゆがんでいないかを確認するのがコツです。

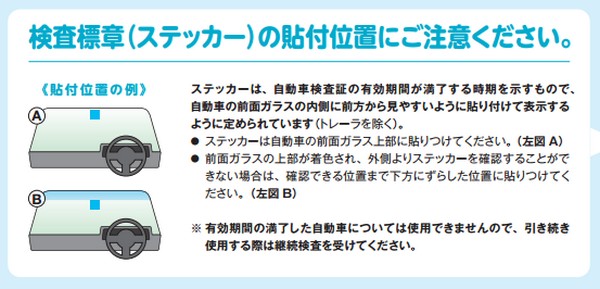

検査標章(車検ステッカー)の貼る位置

フロントガラスの中央の上に貼るのが基本です。

国土交通省は、次のように指導しています。

日差しカット加工などがされていて、外から見えづらい場合は、そこをさけて下にずらして貼ります。

下げてずらすと、運転手からそのシールが気になる(視野のさまたげになる)場合は、運転者席から最も遠い前面ガラスの上部に貼るように、国土交通省は指導しています。

スポンサーリンク

令和版検査標章(車検ステッカー)の貼り方 2019年4月25日追記

4月は車検の月、満了日が5月12日だったので、検査標章(車検ステッカー)が「(令和)2年」に変わっているかと思ったのですが、次の車検は「(平成)33年」になっていました。

デザインもステッカーの貼り方も全く同じです。

ところで、みなさんは、車検をどこでしていますか。

私は車を買った店でしてもらっています(ディーラー車検)。

今回、ランプのガラスの内側がくもっているだけで(水が少し入り込んでいるようです)、「交換しないと車検に通らない」と車検見積もりのときに言われました。

くもっていても、ランプ自体に影響は全くないと思われるのですが、相手は頑としてゆずりません。

そういう意味では、ディーラー車検は信用できるのですが。

ディーラー車検を受けるときは、見積もりの段階で、いらないものはいらないとハッキリ言うことが肝心です。

たいていの見積もり書は、基本工賃+車検を通すために絶対に必要な作業+おすすめ作業、が書かれています。

車検を通すために絶対に必要な作業としてよくあるのが、電圧不足によるバッテリーの交換。

オートバックスなどで買ってきて、自分で新しいのに交換すると安くつきますが、オートバックスのバッテリー交換工賃は500円(税別)、会員なら無料です。

「おすすめ作業」、これは全部断ってOK。

特に女性は、エンジニアの言われるままになっているようです。

スポンサーリンク